IELTSのライティング対策って、何から始めていいかわからないですよね。特に独学の場合、自分のスコアがなぜその評価なのか、どこが問題でどう改善すればいいのか。誰も教えてくれないので、独学に限界を感じてしまいます。

結論から言うと、ただ語数を増やしたり、テンプレートに頼るだけでは点数は伸びません。

IELTSのライティングで求められる基準を理解し、絶対に外せないアカデミック・ライティングの基本を押さえておきましょう。

Task 2はアカデミック・ライティングを意識して書く

もしみなさんの IELTSのスコアがすでに 5.0~5.5であれば、本格的なアカデミック・ライティングの練習を始めましょう。

アカデミック・ライティングをマスターすると、IELTSで求められる評価項目をほぼカバーすることが出来ます。

IELTS ライティングの Task 1が苦手です。グラフや表を見ただけで頭が真っ白になり、英語を書くどころじゃありません。こんな私でもいつか書けるようになるのでしょうか。 グラフや表を見ただけで頭が真っ白になる気持ち、よくわかります。 シ[…]

アカデミック・ライティングとは

アカデミック・ライティングとは、英語での学術的な論文の書き方を指します。これから留学を目指す皆さんには、必須の知識です。

アカデミック・ライティングは、基本的に次の二つの要素を含みます。

自らの主張を読み手に納得してもらうため、客観的に論を進めていきます。IELTSの場合は「自分の意見」を求められる問題もありますので、客観性は多少薄れてもOKです。

その他にもフォント(Times New Roman)や行間(ダブルスペース)などのルールがありますが、これも試験には直接関係ないので一旦置いておきましょう。

基本の段落構成

アカデミック・ライティングは一般的に次のような構成を取ります。

- Introduction(イントロダクション)

- Body I(ボディI)

- Body II(ボディII)

- Body III(ボディIII)

- Conclusion(コンクルージョン)

まずイントロダクションで自分の主張を明確にする。そしてその主張をサポートするために、第2~4パラグラフ(段落)で、理由や具体例を展開します。それらの根拠をもとに、最後に結論で締めくくります。

ここで紹介している構成は5パラグラフですが、実際の試験で5パラグラフ書くのは大変です。時間的な制限もありますので、ボディ・パラグラフの数は二つでも大丈夫です。無理やり段落を増やして関係ない話をするよりも、関連性や一貫性を重視しましょう。

ここでいう「パラグラフ」とは、ひとつのアイデアの塊を指します。一つのパラグラフで言いたいことは一つまで。よくパワーポイントの資料作成などで「ワンスライド、ワンメッセージ」と言われますが、それと同じです。

パラグラフの中では、まず自分が主張したい意見=メインアイデア(トピック・センテンス)が書かれていて、次にその意見を補強するための具体例が書かれます。

日本語の論文を書く際も、「序論・本論・結論」や「起承転結」など文章の型を習いますよね。英語の学術論文では、この構成が基本的な型になります。まずはとにかく型に慣れるところから始めましょう。

IELTSのライティングで求められる基準とは

アカデミック・ライティングを意識して文章を書くと、なぜスコアが上がるのでしょうか。

それはズバリ、IELTSのライティングで求められる基準を、アカデミック・ライティングがカバーしているからです。

IELTSのTask 2の具体的な採点基準を見てみましょう。

- 課題への回答

- 課題の全ての部分に完全に取り組んでいる。

- 回答に対し、関連性のある、詳細で十分な裏づけのある理由を提示し、確固とした見解を示すことができる。

- 一貫性とまとまり(論理性)

- 目立つことなく自然に接続詞を使用している

- 段落分けをうまく行っている

- 語彙力

- 幅広い語彙を単語の特徴を生かして自然かつ洗練された方法で使用でき、軽微な誤りがまれに「うっかり起こる」

- 文法知識と正確さ

- 様々な構文を非常に柔軟にかつ正確に使いこなすことができ、まれに軽微な誤りが「うっかり起こる」

【英語の上手さ】より【構成】を磨く

アカデミック・ライティングの作法に従えば、自然にIELTSのハイスコアが求める評価項目をカバーすることが出来ます。

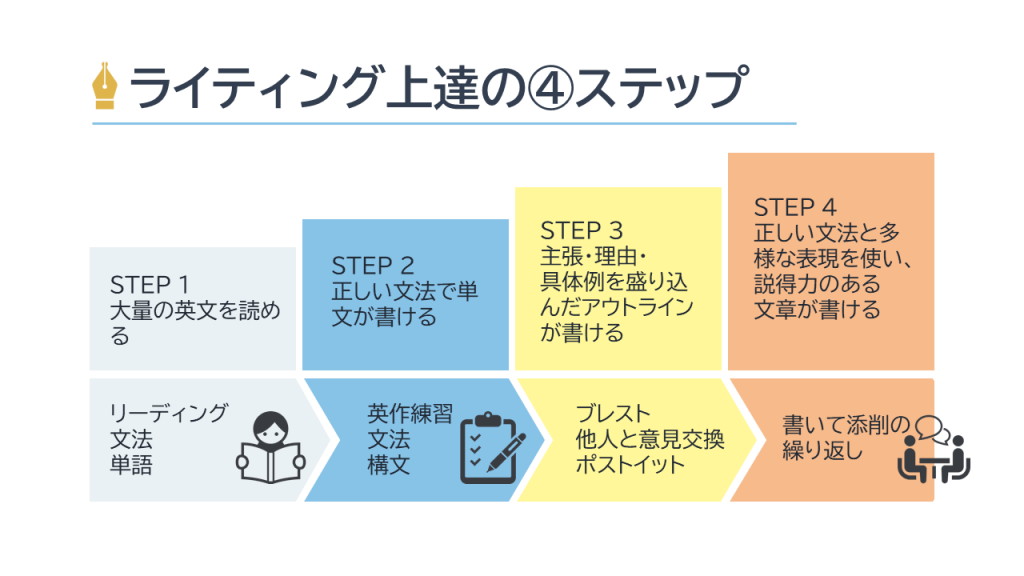

文法をマスターしたり、語彙を増やすには相当な時間がかかります。一方、構成力を磨くのは日本語でも練習が可能です。

ちなみにこのブログも、文章を書き出す前に必ずアウトラインを作ります。

「自分は誰に何を伝えたいのか。」「どのような具体例を出せばわかりやすくイメージしてもらえるのか。」

そんなことをまずブレストして、ポストイットに書き出します。それをペタペタ貼りなおして、話の順番=展開を決めていきます。

これなら英語が出来なくても、日本語で文章構成の練習が出来ます。

「書いて添削してもらう」が文章力向上のコツ

ライティングを上達させるには、次の順番で階段を上っていきます。

今回の記事でお伝えしたアカデミック・ライティングは、ステップ3と4にあたります。英語の基礎がすでにある中級者が目指すべきゴールです。

中級レベルの方が更なるハイスコアを狙うには、量を質に転換させる必要があります。量を質に転換する最短の道は、書いた文章を誰かに添削してもらうこと。

誰もが書いている最中は必死なので、どうしても客観性が薄れてしまいます。独りよがりの文章になっていないか、第三者に読んでもらうことで改善することが出来ます。また書き出す前に、そのテーマについて誰かとディスカッションするのも効果的です。

もしみなさんが初級者なら、日本語で構成の練習はしながらも、やはり英語の基礎力を上げる必要があります。

最初の内は、ある程度英文を書く「量」を追求しましょう。量が書けるようになってきたら、今度は単文を「正しく」書く練習をしていきます。文法の問題集についている英文作成問題などが活用できますね。

また、書く(アウトプット)と読む(インプット)は連動しています。大前提として、インプットの量が少なければ良質なアウトプットは生まれません。リーディングやリスニングにも力をいれて、絶対量を必ず確保するようにしましょう。

いくら文章の型を知っていても、実際に書けなければスコアは上がりません。書けるようになるには、地道な努力しかないんですね。大変だと思いますが、一緒に頑張っていきましょう!

▼更に詳しいパラグラフの書き方を学びたい方はこちら

アカデミック・ライティングの構成はわかったけれど、各パラグラフがうまく書けません。具体的には何をどう書けばいいのですか? 生徒さんのライティングを添削していると、見た目はアカデミック・ライティングの形だけれど、内容が薄い、わかりにくい、論理[…]

▼【海外留学】志望理由書の書き方はこちら

海外留学に必要な「志望動機書」って何? どうやって書けばいいの? 海外の大学・大学院に出願する際には、志望動機書(理由書)が必要です。合格をつかみ取るには最も重要な書類です。 何を書いたらいいの? どれくらいの文字数が必要? 評価されるポ[…]

M-300x300.png)